唾液は、唾液腺より分泌される。

正常では1日に1-1.5リットル程度(安静時唾液で700-800ミリリットル程度)分泌される。

デンプンをマルトース(麦芽糖)へと分解するβ-アミラーゼを含む消化液として知られる他、口腔粘膜の保護や洗浄、殺菌、抗菌、排泄等の作用を行い、又、緩衝液としてpH(potential hydrogenで水素イオン濃度指数。pH = 7 が中性で、pH が7よりも小さくなればなる程酸性が強く、逆に pH が7よりも大きくなればなる程アルカリ性が強い)が急激に低下しない様に働く事で、う蝕の予防も行っている。

これは嘔吐物に水分を補給して排出し易くする為の働きと考えられる。

舌に存在するフォン・エブネル腺はアミラーゼを分泌する。

耳下腺は純漿液性の唾液を産生する。

他の大唾液腺は混合性(漿液と粘液)の唾液を産生する。

2層間の漿液は筋運動による摩擦を減らす潤滑剤として機能する。

血清は血漿とは区別される。

血漿が凝固成分を含むのに対して、凝固成分を殆ど含まないか、含んだとしても少量のものを指す。

血漿成分から成る。

リンパ液とも呼ばれる。

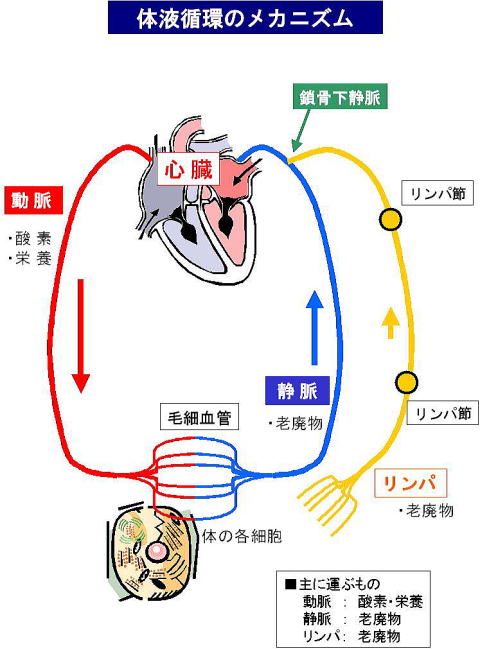

細胞間を流れる細胞間質液(間質リンパ)とリンパ管の中を流れるリンパ液はその濃度が違うが基本的に同じものであり、広義のリンパ液は細胞間質液(間質リンパ)とリンパ管内のリンパ液(管内リンパ)を含み、狭義のリンパ液はリンパ管の中のリンパ液(管内リンパ)を示す。

タンパク質の含有量は血管内の方が多く、膠質浸透圧は血管内で約28mmHg、血管外では約8mmHgと圧差があり、細胞間質液(間質リンパ)中の水分はこの圧差によって静脈に水分、電解質、血液ガスが戻り、筋肉の動きにより分子量の大きなタンパク質やウイルス等の異物等がリンパ管に吸収され管内リンパとなる。

膠質とはコロイド(分子が集まって、普通の顕微鏡で見えない程度の粒となって、浮き漂う様な状態で存するもの)の事である。

この場合の浸透圧は膠質浸透圧と呼ばれ、細胞膜の内外の間等で生じる通常の浸透圧とは区別されている。

タンパク質の溶液がコロイド溶液に類似している為に「膠質浸透圧」と呼ばれるが、実際にはタンパク質は完全に溶解しており、真の水溶液である。

これをドナン効果(不透過性のイオンが膜の片側に存在する場合に透過性のイオンも不透過性のイオンの影響を受けて膜の両側に不均衡に分布される現象。この現象により膜の両側に電位差が生じる。)と言うが、このナトリウムイオンによって生じる浸透圧も膠質浸透圧として計算される。

ドナン効果はタンパク濃度が増加すると曲線的に増大する為、血漿と間質液の間の膠質浸透圧較差もずっと大きくなる。

ヒトでは血漿タンパク濃度が7.3g/dl前後であるのに対して間質液中のそれは2-3g/dlである。

この時血漿の膠質浸透圧は約28mmHgであり、間質液のそれは約8mmHgである。

この濃度差から生じる膠質浸透圧較差によって循環血液量が保たれている。

主な細胞成分はリンパ球<末梢血(俗に言う血管内を流れる血液そのもの。ややこしい書き方だが要するに骨髄や脾臓・肝臓にプールされている血液やリンパ、組織液、臍帯血等と区別する為に末梢血と言うだけ)の白血球の内20〜40%程を占める、比較的小さく(6〜15µm)、細胞質の少ない白血球。その大きさから小リンパ球(6〜9µm)と大リンパ球(9〜15µm)とに分類される事があるが、この分類に絶対的な基準は無い。抗体(免疫グロブリン)等を使ってあらゆる異物に対して攻撃するが、特にウイルス等の小さな異物や腫瘍細胞に対しては、顆粒球では無く、リンパ球が中心となって対応する。NK細胞、B細胞(Bリンパ球)、T細胞(Tリンパ球)等の種類がある。体液性免疫、抗体産生に携わるのはB細胞とそれをサポートするヘルパーT細胞で、腫瘍細胞やウイルス感染細胞の破壊等細胞性免疫に携わるのはキラーT細胞やNK細胞である。寿命は数日から数箇月、時には年単位である。骨髄で未熟な状態で産出された後、胸腺(T細胞)や骨髄等(B細胞)で成熟し、更にはリンパ節に移動し、そこでも増生・成熟が行われる等、複雑な経過を辿る>であるが、末梢のリンパ管にはリンパ球は殆ど含まれず、リンパ節を経る程その量は増加する。

リンパはリンパ組織から全身にリンパ球を遊走させる事に関与している。

毛細血管の透過性が亢進するとリンパの生成は促進される。

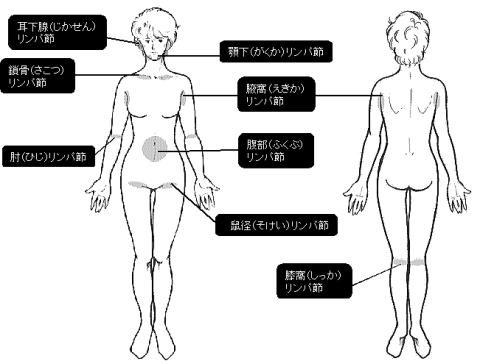

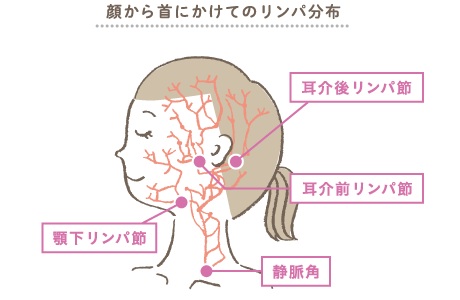

リンパ節でのリンパの流れは輸入リンパ管→辺縁洞→中間洞→髄洞→輸出リンパ管である。

リンパ本幹は、右リンパ本幹と胸管の2つの流路がある。

右リンパ本幹は、右上半身のリンパを集める1~3cmのリンパ本幹である。

胸管は左上半身と下半身のリンパを集める全長35~40cmのリンパ本幹である。

左右の腸リンパ本幹と腰リンパ本幹が第2腰椎の前方で合流して出来たものが乳糜槽(にゅうびそう)である。

この乳糜槽(にゅうびそう)が上行して胸腔に入る事で胸管となる。

掻いた後等に傷口から染み出す事もある。

若干べたつき、鉄の様な臭いがするのが特徴である。

リンパ液が通過するリンパ組織もこれに含まれる。

扁桃とは二次リンパ器官に分類されるリンパ上皮性器官である。

従来は扁桃腺と呼ばれていたが、真の意味では腺では無い為扁桃に改められた。

口腔、鼻孔から吸引した異物が咽頭に到る前に免疫応答出来る様な配置を成す。

単なるリンパ節の集合体では無く、粘膜上皮直下の密なリンパ小節の集まりと、表面の亀裂と陥没によって特徴づけられる。

亀裂は上皮を伴っており、特に口蓋扁桃では盲管状となり深部に至る。

盲管内では、上皮内へのリンパ球と顆粒白血球の遊走が見られる事が特徴。

この他、耳管への異物の侵入を防ぐと考えられている耳管内口周辺粘膜下の耳管扁桃や、咽頭上部に存在する咽頭扁桃が存在する。

今日我々がリンパ系と言っているものはスウェーデン初の植物園を作ったルドベックとバートリンが初めて独立に記述した。

先ず組織液と混ざり、次に細胞に入る。

リンパ液と言うのはリンパ管に流れ込んだ組織液の事である。

リンパ液は血液の様にポンプで体内を流れる訳では無く、大体骨格筋の収縮によって流れる。

リンパ系には3つの相互に関連した機能がある。

組織から組織液を取り除く働きが1つ。

様々な器官のリンパ排液についての研究は、がんの診断と治療の点から重要である。

リンパ系は体内の多くの組織に物理的に近い所に位置している為、体内の様々な部位の間で転移と呼ばれるプロセスを起こしてがん細胞を運んでしまう。

がん細胞はリンパ節を通過するからそこで捕らえる事が出来る。

若しそこでがん細胞を破壊出来無いなら今度はリンパ節が2次性腫瘍の病巣となる恐れがある。

リンパ系に病気や何等かの異常が起きると、腫脹や他の症状が現れる。

リンパ系の異常は体の感染症への抵抗力を損なう。